Lässt sich politische Gewalt literarisch diskutieren, ohne in Apologie zu verfallen? Wird Terrorismus dadurch zum plot trigger? Auf welcher Materialgrundlage schreibt man eigentlich?

Lässt sich politische Gewalt literarisch diskutieren, ohne in Apologie zu verfallen? Wird Terrorismus dadurch zum plot trigger? Auf welcher Materialgrundlage schreibt man eigentlich?

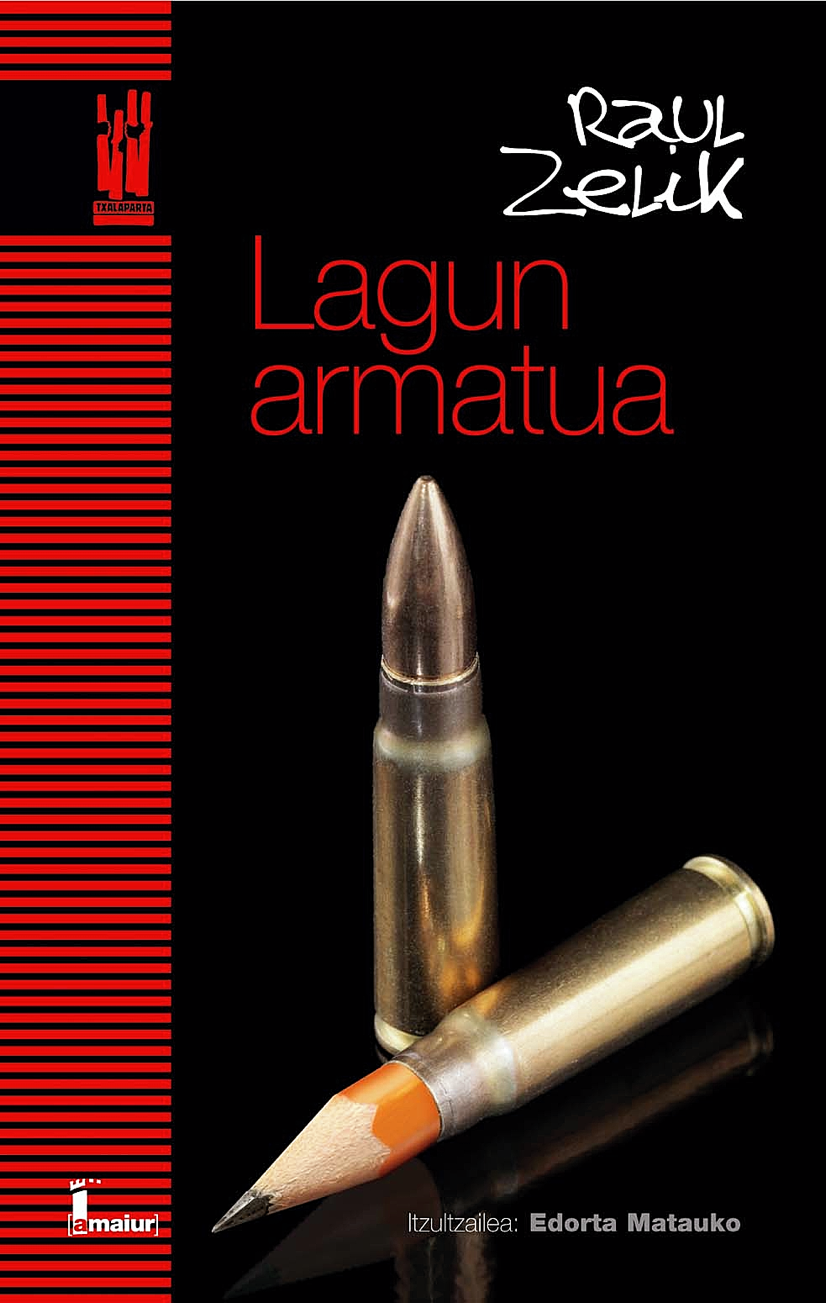

Als "Der bewaffnete Freund", ein Roman über den bewaffneten Konflikt im Baskenland, 2007 erschien, diskutierten RezensentInnen kontrovers über das Buch.

Jetzt haben der Münsteraner Literaturwissenschaftler Michael König und Raul Zelik im Rahmen des Forschungsprojektes "Poetik des Terrors" neu über den Roman diskutiert.

Herr Zelik, können Sie kurz etwas über den Schreibanlass erzählen? Was war ausschlaggebend, über den Konflikt im Baskenland und den Terror der spanischen Behörden zu schreiben und das persönliche Portrait eines Terroristen zu entwerfen? Wie ist die Idee entstanden, ein persönliches Terroristenschicksal abseits terroristischer Aktionen zu schildern?

Ich bin seit Mitte der 1980er Jahren oft im baskischsprachigen Teil Navarras unterwegs. In dieser - einen - Hinsicht trägt der Roman also durchaus autobiografische Züge. Ich habe in diesen Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das, was ich an der baskischen Realität interessant, faszinierend, bewundernswert, aber auch tragisch finde, in Deutschland, aber auch in Spanien unvermittelbar ist. Es ist, als gäbe es nicht nur ein Unverständnis gegenüber der europäischen Peripherie, sondern auch eine politisch gewollte Mauer der Unsagbarkeit. Die baskische Seite des Konflikts wird systematisch ausgeblendet. Europa weiß nichts über Folter, staatliche Todesschwadronen oder Parteienverbote im Baskenland. Es kann nicht sein, was nicht sein darf.

Auch wenn Literatur keine Mission zu erfüllen hat: Natürlich ging es mir auch darum, dieser anderen Seite eine Stimme zu geben.

Welche ästhetischen (d.h. welche Eigenschaften dem Terrorismus zugesprochen werden sollen) und poetischen (d.h. wie man diese am besten literarisch zum Ausdruck bringt) Überlegungen spielten dann beim Schreiben über den Terrorismus/Staatsterror eine Rolle?

Die Geschichte ist in einem Raum der Unsagbarkeit angesiedelt. Benennungen wie „Baskenland“, „ETA“ oder Ortsangaben wie Bilbao werden vermieden, obwohl sie offensichtlich sind. Zudem habe ich eine deutsche, anti-identitäre Figur in einen identitären Kontext geschickt und sie in realen Situationen so reden und denken lassen, wie ich es selbst oft getan habe. Außerdem könnte man wohl als Stilmittel benennen, dass der – ergebnisoffene – Dialog eine zentrale Rolle spielt. Vieles kann weder der Ich-Erzähler noch der Autor beantworten, es sind Umkreisungen immer wieder ähnlicher Fragen.

Viel genauer kann ich das aber kaum beschreiben.

Es scheint ihnen nicht um die ästhetische Ausschlachtung des Terrorismus zu gehen. Vielmehr wird dieser als plot trigger, als Aufhänger, benutzt, um existentielle Fragen aufzuwerfen. Alex scheint die Bedeutung von Liebe, Freundschaft, Familie und die Fähigkeit zur Empathie erst über die Nähe und Hilfsbedürftigkeit von/zu Zubieta und der psychischen Ausnahmesituation zu erkennen. – Ist das das eigentliche Thema des Romans?

Ich weiß nicht recht. Die Ebenen überlagern sich ja. Ich würde sagen, es geht um den Zusammenstoß zwischen der anti-identitäteren und sehr verkopften Perspektive von Alex und dem identitären Diskurs / der identitären Realität im Baskenland, wo die kommunitäre Selbstwahrnehmung stark an indigene, eher kollektive Konzepte in Lateinamerika erinnert.

Man kann wohl schon behaupten, dass der Roman das Mikropolitische im Politischen verhandelt. Der abstrakte Begriff der Solidarität wird herunter dekliniert auf die Ebene der Empathie; des Versorgens und Pflegens. Ich denke, dass gesellschaftliche Gegenentwürfe hiervon ausgehen müssen. Von der Ebene der Empathie.

Mir geht es also weniger um den klassisch-mikropolitischen Blick – das Politische in den Alltagshandlungen aufspüren -, als um die Frage, was sich aus den Alltagshandlungen für politische Perspektiven allgemein ergibt.

Sie sind ein Experte, was den baskischen Konflikt angeht. Welches Material war Grundlage für Ihr Portrait? Können Sie genaue Angaben machen, auf welche Textgrundlagen (Interviewaussagen, Zeugenberichte, Zeitungsmeldungen, Aussagen von real existierenden Terroristen, etc.) Sie bei der Arbeit an „Der bewaffnete Freund“ zurückgegriffen haben?

Zunächst mal würde ich an dieser Stelle den Begriff hinterfragen. Was ist Terrorismus? Die Antwort scheint zunächst einmal einfach: Der politisch kalkulierte Einsatz des Schreckens. Das Problem ist nun aber, dass in bewaffneten Konflikten fast alle Akteure gezielt Schrecken einsetzen. Und noch mehr: Herrschaft als solche beruht letztlich auf Schrecken, denn Gewalt (auch die staatlich monopolisierte) funktioniert darüber, dass sie Angst erzeugt und damit Ordnung herstellen kann. Hegemonie und Legitimation als weiche Formen des Regierens büßen die Anbindung an diesen dunklen, dezionistischen Kern der Macht nie ganz ein. Das hat Walter Benjamin in „Zur Kritik der Gewalt“ überzeugend umrissen, und da bin ich, ohne es zu wollen, auch bei Carl Schmitt.

Jetzt ist aber sicherlich nicht jede Organisation, die Terror anwendet, terroristisch. Staatliche Luftwaffeneinsätze und Bombardierungen beispielsweise sollen den Kriegswillen einer Gesellschaft zermürben, setzen also auf die Kraft des Schreckens. Es wäre aber wenig überzeugend, Armeen pauschal als terroristisch zu bezeichnen. Von terroristischen Strukturen sollten wir sprechen, wenn der Einsatz des Schreckens vom Mittel zum prägenden Gehalt einer Organisation oder Handlungsstruktur wird. Wo ist das historisch der Fall gewesen? Ich denke, den stalinistischen Apparat der Sowjetunion in den 1930er Jahren könnte man als solche Terrorstruktur bezeichnen, denn hier bemächtigte sich das Mittel seiner Akteure. Aber in den meisten bewaffneten Konflikten scheint mir das nicht so simpel.

Wir sollten also erst einmal registrieren, dass die Setzung eines gegnerischen Akteurs als „Terrorist“ oft legitimatorische Funktionen zu erfüllen hat. Sprache ist nicht neutral, sie ist Teil der Auseinandersetzung und auch der Aufstandsbekämpfung. So gibt es in spanischen Medien seit vielen Jahen die Sprachanweisung, ETA als „terroristische Bande“ zu bezeichnen. Journalisten dürfen hier nicht ausscheren, obwohl ETA ganz eindeutig eher Organisation als Bande ist. Meine These wäre in diesem Sinne, dass ETA zwar systematisch terroristische Mittel eingesetzt hat, aber keine terroristische Organisation war. Analog dazu würde ich ETA-Mitglieder auch nicht als Terroristen bezeichnen.

Aber zur eigentlichen Frage: Was war mein Material? Ich bin seit 25 Jahren häufig im Baskenland, habe viele Sommer dort gearbeitet, war auch als Journalist tätig. In Lateinamerika habe ich in sozialen und politischen Projekte baskische 'Exilierte' (auch hier ist die Sprachregelung unklar: Flüchtige? Flüchtlinge?...) kennen gelernt. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, worum es in dem baskischen Konflikt geht, welche Mittel eingesetzt werden, welche Tragödien sich ereignen. Außerdem habe ich in diesen 20, 25 Jahren fast täglich spanische und baskische Presse gelesen, für den WDR zwei Hörfunk-Features produziert, sozialwissenschaftlich zum Thema geforscht und einen Roman des ehemaligen ETA-Mitglieds Joseba Sarrionandia übersetzt. Ich musste also nicht extra für meinen Roman recherchieren.

Haben Sie, was für mich besonders interessant wäre, vielleicht in der außerliterarischen Wirklichkeit vorkommende Aussagen in den Roman eingebaut und diese den agierenden, fiktionalen Personen (Zubieta bspw.) ,in den Mund gelegt’? Anders gefragt: Was ist real am fiktionalen Text?

Fast alles stammt aus realen Gesprächen mit baskischen, spanischen und deutschen Freundinnen und Freunden. Literarisch konstruiert sind die Auseinandersetzungen um die Persönlichkeiten von Alex und Zubieta, denn die beiden sind Kunstfiguren.

Immer wieder gehen in den Erzähltext Themen und Textpassagen ein, die Sie andernorts zur ETA, zur Festung Europa und anderen verwandten Themen veröffentlicht haben. Es geht um die Legitimation staatlicher Gewalt (Agambens „Ausnahmezustand“) und die Gewichtung von Staatsterror, auch bezogen auf die aktuellen politischen Verhältnisse in Europa. Im Roman heißt es: „Dass die Verhältnisse, die sie in der Welt kritisieren – Guantánamo, Ausnahmezustand, Rechtlosigkeit – konstituierender Bestandteil auch der europäischen Wirklichkeit sind.“ (182f) – Ihr Roman scheint stark an der aktuellen, allgemein als ,Terror’-Diskurs zu bezeichnenden Debatte teilhaben zu wollen.

Ich habe theoretisch in den letzten zehn Jahren viel zum Ausnahmezustand gearbeitet. In Kolumbien, das ich ebenfalls seit vielen Jahren bereise, habe ich den schmutzigen Krieg gegen die soziale Opposition seit 1988 unmittelbar mit erlebt und mit erlitten. Obwohl hier wirklich systematisch Schrecken eingesetzt wurde, ist im Zusammenhang dieser – staatsnahen – Gewalt im Übrigen nur selten von Terrorismus die Rede. Offensichtlich interessiert mich also die Frage, warum ein Machtsystem zu Mitteln der Ausnahme greift.

Mich hat die von Agamben neu angestoßene und historisch von Benjamin bzw. Schmitt aufgeworfene Frage über das Verhältnis von willkürlicher Gewalt und politischer Ordnung in den letzten Jahren also sehr beschäftigt. Der Roman und das wissenschaftliche Arbeiten sind hier gar nicht klar zu trennen. Am Roman wurde das kritisiert, ein Rezensent schrieb, diese Passagen klängen „nach Pro-Seminar“, aber mir gefiel die Idee, den politischen Diskurs auf der gleichen Ebene wie die Narration zu verhandeln. Dietmar Dath und Barbara Kirchner haben neulich über ihr Buch "Implex" gesagt, das Buch sei ein Roman in Begriffen. So etwas Ähnliches ging mir auch durch den Kopft: mit Theorie erzählen. Das war auch ein Statement dafür, ästhetische oder inhaltliche Hierarchie von Texten zu brechen. Es ist alles auch Prosa, alles auch theoretische Reflexion.

Und immer wieder fragt Alex nach der Legitimation der politisch motivierten (terroristischen) Gewalt – und findet (so mein subjektiver Eindruck) bis zuletzt keine wirklich Rechtfertigung. In Ihren abseits des Romans in diversen Zeitungen und Zeitschriften publizierten Texten gehen Sie immer wieder auf die andere Seite der Gewalt, die fragwürdige, vom Staat ausgehende Gewalt (Staatsterror) ein. – Hatten Sie das Bedürfnis, einen Roman als Korrektiv zu schreiben und womöglich unser falsches Bild vom einseitigen terroristischen Terror zu korrigieren?

Benjamins an manchen Stellen seines Essays „Zur Kritik der Gewalt“ fast verzweifelt wirkende Frage – wie lässt sich eine andere Ordnung schaffen, die nicht aus der gewalttätigen Setzung geboren ist? - ist bis heute unbeantwortet. Das Scheitern der sozialistischen Revolutionen hat Benjamins Skepsis gegenüber der revolutionären Machtsetzung verifiziert. Insofern stehe ich an einem anderen Punkt, als Sie in Ihrer Frage annehmen. Ich halte es für belegt, dass der bürgerliche Ordnungszustand, auch in seiner liberalen Form, historisch auf willlkürliche, oft terroristische Gewaltsetzungen zurückgeführt werden kann - und zwar sowohl, was die ursprüngliche Akkumulation als auch was die Entstehung von Staatlichkeit angeht. Insofern hätte revolutionäre Gewalt durchaus eine legitimatorische Grundlage - wenn sie denn ihr Versprechen einlösen könnte, uns einer emanzipierten Gesellschaft näher zu bringen. Das jedoch scheint nicht der Fall zu sein.

In dieser Hinsicht hat der Roman also nicht nur den Adressaten, den sie vermuten. Das Buch widerspricht zum Einen jenem liberalen Mainstream, der Europa für ein Menschenrechts- und Bürgerprojekt hält, zum Anderen aber auch zentralen Grundannahmen der Linken: Das Problem scheint mir dabei nicht, dass die revolutionäre Gewalt – als Antwort auf einen strukturellen Gewalt- und Ordnungszustand – illegitim ist, sondern vielmehr, dass die revolutionäre Gewalt offensichtlich im gleichen rechtssetzenden, Gerechtigkeit eliminierenden Zirkel verhaftet bleibt, der uns an den Herrschaftsverhältnissen so anwidert.

Vielleicht noch als Nebenbemerkung: Das Buch ist auf Spanisch und Baskisch mehr verkauft worden als auf Deutsch. Insofern ist es vielleicht auch in dem Diskussionszusammenhang zu sehen, der im Baskenland Ende 2011 zum Ende der ETA geführt hat.

Immer wieder wird im Roman auf den Schriftsteller Sarrionandia und seinen Roman „Lagun izoztua“ verwiesen, den Sie – mit Petra Elser – unter dem Titel „Der gefrorene Mann“ aus dem Baskischen ins Deutsche übersetzt und 2007 herausgegeben haben. – Gibt es neben diesen bloßen Verweisen in der Romanfiktion weitere Beziehungen, Abhängigkeiten oder gar textliche Übereinstimmungen zwischen „Der bewaffnete Freund“ und „Der gefrorene Mann“?

Sarrionandias Roman ist für mich ein großes Abenteuer gewesen. Ich habe mich immer sehr mit Sarris Haltung - zwischen Literatur und Politik – identifiziert, und ich habe in „Lagun izoztua“ sehr viel wiedererkannt; der Roman spielt in Lateinamerika und kreist um die großen Fragen Einsamkeit, Krankheit, Empathie... Insofern gibt es viele emotionale Referenzen und Abhängigkeiten. Inwiefern die Texte Bezug nehmen, müssen die Leser beurteilen. Ich habe zeitweise parallel an Roman und Übersetzung gearbeitet und kann Manches nicht mehr genau auseinander halten.

Die Figur Zubietas ist, wie auf den Verlagseiten (Blumenbar) zu erfahren, an den Fall des 2004 in Südfrankreich verhafteten Theaterregisseurs Mikel Antza (resp. Mikel Albizu) angelehnt, der 1985 dem Schriftsteller Joseba Sarrionandia bei seiner Flucht aus einem Gefängnis half und bis zu seiner Verhaftung untergetaucht war. Gibt es neben diesen ,groben’ Übereinstimmungen weitere Details im Roman, die an den echten Fall angelehnt sind und die nicht so einfach zu entschlüsseln sind?

Mikel Antza war wie Zubieta einer der Anführer der ETA, er hat die Verhandlungen mit der Zapatero-Regierung vorbeitet. Er hat 2008 ein lesenswertes Prosa-Buch veröffentlicht und wurde 2004 mit seiner Frau und seinem Kind verhaftet. Die Zeitungen berichteten, sein Kind sei ganz normal in Frankreich auf die Schule gegangen. In den Achtziger Jahren schrieb Antza Texte für eine im Baskenland sehr populäre Punk-Band, er rauchte Haschisch und gehörte wohl eher zur Kultur-Linken. Nachdem er bei der Flucht Sarrionandias geholfen hatte, studierte er ein paar Semester in Paris - die ETA galt damals in Frankreich noch als linke antifaschistische Organisation. Antzas Vater, der auch ETA-Mitglied gewesen sein soll, war angeblich sehr überrascht, als er hörte, dass sein Sohn in den Untergrund gegangen sei. Und es gibt noch mehr Parallelen: Wie Zubieta war Antza eher ein politischer Aktivist als ein Bombenleger. Und auch die südafrikanische Fahne auf dem Schiff am Ende des Romans hat einen realen Hintergrund. ETA hat ganz gute Beziehungen zu einigen Führern der alten südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung und seit 2000 immer wieder südafrikanische Vermittler eingeschaltet, um mit Madrid zu ins Gespräch zu kommen.

Allerdings muss ich einschränken, dass ich Mikel Antza nicht kenne, auch in Haft nicht interviewt habe, und deswegen ist mein Zubieta auf der Grundlage von anderen Personen entstanden. Im Baskenland wurde das kritisiert oder zumindest als verwirrend empfunden: Alle biografischen Daten Zubietas stimmen mit denen Antzas überein, aber die Person selbst hat nichts mit Antza zu tun.

Im Roman selbst werden zudem zwei weitere Werke genannt: Einmal das 1971 erschienene „Wir wollen alles. Roman der Fiatkämpfe“ von Nanni Balestrini und „Operation Menschenfresser“, von Eva Forest. – Welche Bedeutung haben beide Texte für den Romantext? Gibt es über die Erwähnung hinausgehende nähere intertextuelle Bezüge? Vielleicht sogar direkte Zitate aus den Romanen? Und können Sie mir weitere, im Roman vielleicht nicht explizit genannte Intertexte nennen, die in irgend einem Zusammenhang mit „Der bewaffnete Freund“ stehen, auf die im Text vielleicht sogar angespielt wird, die mir aber entgangen sein könnten?

Der italienische Schriftsteller Balestrini scheint mir der vielleicht interessanteste politische Schriftsteller der letzten drei Jahrzehnte, und Sarrionandia und ich teilen die Leidenschaft für seine Bücher (v.a. „Die Unsichtbaren“ und „Der Verleger“). Balestrini gelingt es, eine radikale Form für seinen Stoff zu finden: durch den Verzicht auf Interpunktion bekommen seine Dokumente etwas Atemloses, fast Gesungenes.

„Operation Menschenfresser“ wurde von der Journalistin Eva Forest in den Siebziger Jahren unter Pseudonym geschrieben. Darin wird der Anschlag 1973 auf den General Carrero Blanco beschrieben. Carrero Blanco war als Francos Nachfoger bestimmt. Die ETA hat Spanien also, wenn man so will, überhaupt erst die (unvollendete) Demokratisierung seit 1976 beschert. Nach Francos Willen hätte Carrero Blanco als Militärdiktator weitergemacht. Das Buch war in Deutschland in den 1980er Jahren relativ bekannt, ich habe es als Jugendlicher gelesen. Nur deswegen taucht es auf.

Aber wichtiger als diese kurzen Referenzen sind Benjamins „Zur Kritik der Gewalt“, Schmitts „Politische Theologie“ und Agambens „Ausnahmezustand“. Romane? Müsste man das Buch noch einmal durchforsten... Ich glaube eigentlich nicht.

Immer wieder wird im Roman Zubieta mit der Comicfigur Corto Maltese in assoziative Verbindung gebracht und ihr Gebaren verglichen. Ich habe mir die Comics von Pratt angeschaut, werde aber aus dieser motivischen Verknüpfung (Zubieta–Corto) im Roman nicht so recht schlau. Können Sie mir weiterhelfen?

Das ist eine autobiografische Referenz. Ich habe das Baskenland in den 1980er Jahren tatsächlich über eine Freundin kennen gelernt: Sie ist Übersetzerin, fuhr regelmäßig zur Comic-Messe nach Angouleme und hatte die Gesamtsammlung der Corto-Maltés-Comics. Die Erinnerung an sie ist an den Comic gebunden.

Terrorismus scheint ubiquitär zu sein. Täglich erreichen einen selbst neue Meldungen aus Nachrichten und Feuilleton. Hinzu kommt neben der Materialfülle noch ein weiteres Problem: Der Terrorismus ist (nicht nur) als literarisches Motiv ungeheuer eigenständig. Sobald in einem Roman irgendein näheres Detail auftaucht, wird entweder mit Wahrheitskategorien („Stimmt das überhaupt, was da im Roman steht?“) oder mit moralischen Wertungen („Ist der Text/Erzähler/Autor für oder gegen die Terroristen?“) an den Text herangegangen. Das Terrorismus-Motiv besitzt eine eigene Zeichendominanz, wenn man so will, und Deutungsfülle und ruft automatisch eine immanente ethische Fragestellung auf den Plan. Schnell wird der Schriftsteller, so meine Einschätzung, zum Gegner oder Komplizen der Terroristen gestempelt. – Wie sehen Sie das? Vor welche Probleme sahen Sie sich beim Schreiben über den Terrorismus gestellt?

Sie erwähnen es später ja auch: Andreas Fanizadeh (der als Verleger die Gesamtausgaben der RAF- und RZ-Texte im ID-Archiv betreute, dem Terrorismus?/bewaffneten Kampf? in Deutschland also zumindest zeitweise auch nicht ganz verständnislos gegenüber stand) warf mir in der TAZ vor, ETA-Apologie zu betreiben. Sie selbst scheinen den Einwand ja auch nicht ganz falsch zu finden. Was kann ich darauf erwidern? Ich halte die ETA, wie erwähnt, nicht für eine terroristische Organisation, auch wenn ETA systematisch terroristische Mittel eingesetzt hat. Wie viele Baskinnen und Basken würde ich behaupten, dass ETA 1959 als Antwort auf die Franco-Diktatur folgerichtig war und als politisch-kulturell-militärische Organisation (ETA war ja immer sehr viel mehr als seine bewaffneten Kommandos; in den 1970ern gehörten auch Sprachschulen, Gewerkschaftsgruppen und politische Parteiarbeit zur Untergrundorganisation) zur Demokratisierung des Baskenlands beigetragen hat. Ich würde auch behaupten, dass ETA 1976/77 die Waffen nicht einfach abgeben konnte, weil die zwischen Sozialdemokraten und altem Franquismus ausgehandelte Demokratisierung eine Farce war.

In diesem Sinne würde ich, auch wenn das in Spanien heute vielleicht strafbar, zumindest aber unsagbar ist, von einem historischen Verdienst ETAs sprechen: Die Organisation hat der baskischen Gesellschaft immer wieder vor Augen geführt, dass es in Spanien keine echte Demokratisierung gab. Vergessen wir nicht: Anders als in Chile oder Argentinien wurde in Spanien - bis heute - kein einziger Folterer der Diktatur vor Gericht gestellt. Unter Franco wurden Tausende Kinder ihren Eltern geraubt und zur Adoption freigegeben. Anders als in den südamerikanischen Ex-Diktaturen ist dieses Thema aber bis heute unaufgearbeitet; nicht einmal Film und Literatur haben das behandelt.... Es gab und gibt also wirklich gewichtige Gründe, sich dieser Demokratisierung, die mit einem Pakt des Schweigens einherging, zu verweigern.

Was nun aber die ETA angeht, so ist andererseits auch offensichtlich, dass seit 1980 Militärlogiken immer stärker die Oberhand gewonnen haben und sich der Schrecken ausgebreitet hat: monatelange Entführungen, Anschläge auf öffentlichen Plätzen, der Tod von Dutzenden von Kindern in Polizeikasernen. Diesen Einwand formuliert Alex ja auch im Buch: Es ging nur noch um möglichst große, möglichst blutige Attentate. Die ETA-Aktionen hatten immer weniger mit „Gegenwehr“ zu tun, folgten immer stärker allein operativen Logiken.

Was bedeutete das für mein Schreiben? Es ist ene unhaltbare Sprechsituation: Wenn ich die Kritik hervorkehre, leiste ich einen Kotau unter die Verhältnisse, den ich nicht vollziehen möchte. Es gibt an den Mitteln aber auch nichts zu legitimieren. Vor diesem Hintergrund bleibt nur noch, vor Begriffen zu fliehen und sich den Diskursen zu entziehen: Weder 'Freiheitskämpfer' noch 'Terrorist', weder 'ältestes Volk Europas' noch 'rassistische Fanatiker', weder 'Demokratie' noch 'Diktatur'.

Mein Problem beim Schreiben bestand außerdem darin, dass ich mich an drei Leserschaften gleichzeitig gerichtet habe: die deutsche, die nichts über den baskischen Konflikt weiß, die baskisch-linksnationalistische, die ihre Zweifel für sich behielt, weil sie die Mainstream-Diskurse nicht unterfüttern wollte (nach dem Ende der ETA hat sich das etwas geändert), und die spanische, die vom Konflikt zwar betroffen ist, aber über das Baskenland wenig bis gar nichts weiß.

Ein ganz handfestes Problem war außerdem, dass ich stets damit rechnen musste, von den Geheimdiensten überwacht zu werden. Aus Akten weiß ich, dass ich nach der Veröffentlichung des Romans vom Verfassungsschutz observiert wurde, aber ich nehme an, dass der spanische Dienst mich schon vorher auf dem Schirm hatte. Natürlich macht das auch Angst.

Es scheint (so habe ich bei meinen Studien festgestellt) äußerst schwer zu sein, den Attentäter/Terroristen plausibel literarisch darzustellen. Oft gewinnt man den Eindruck, dass gegenwärtige Autoren (Christoph Peters oder Sherko Fatah beispielsweise) sich explizit die Aufgabe vorgenommen haben, den Attentäter/Terroristen verstehen zu wollen, dann aber (aus mir noch unbekannten Gründen), ein Gefühl des Scheiterns dieses Verstehensversuchs formulieren müssen. – Woran könnte das liegen? – Sehen Sie ein ähnliches Problem, aus unserer Perspektive den Terroristen/Attentäter verstehen zu können? Ist es letzten Endes vielleicht unmöglich „den Kopf des Feindes zu entern“ (Frauke Meyer-Gosau)?

Ich denke, dass wir hier von unterschiedlichen Sachen reden. IRA oder ETA waren, unabhängig von ihren Aktionen, immer auch politische Organisationen mit teilweise sozialistischen, auf jeden Fall aber republikanischen Diskurselementen. Die ETA fordert letztlich, dass Madrid ein Referendum über die Selbstbestimmung zulässt. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Ich denke, das ist bei religiösen oder rassistischen Fanatikern anders. Und deshalb war mein Problem geringer als jenes, das Sie schildern: Ich musste mich nicht hineinversetzen, um das Grundproblem des Konflikts zu verstehen. Der baskische Konflikt ist nicht Nine-Eleven.

Im Roman wird ausführlich auf die sprachlichen Folgen des Terrorismus verwiesen. Er hat dazu geführt, dass bestimmte Dinge „unsagbar“ geworden sind. Alex schwankt bei seinen sprachlichen (oft kursiv gesetzten und dadurch als Zitat erkennbaren) Setzungen – Wie hat der Terrorismus neben diesen Auswirkungen auf den Ich-Erzähler auch Ihr eigenes Sprachverständnis als Autor beeinflusst?

Ich hatte immer wieder das Gefühl, wenn ich das jetzt so lasse, versteht es keiner, aber wenn ich es erkläre, wird es pädagogisch, propagandistisch oder moralisch. Insofern hatte ich immer das Gefühl, mich auf dünnem Eis zu bewegen. Und ich hatte sicher auch immer Angst, zu nah oder zu distanziert zu sein. Die lähmenden Zweifel von Alex, der ja eine schwache Hauptfigur ist, hat wohl auch mit dieser Unsicherheit zu tun. Ich habe also versucht, Manches nicht zu benennen und es dann in Situationen auszutragen. Es hat mich also vielleicht so beeinflusst: Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich können einbrechen.

Im Roman wird der Film „Die Zeit die bleibt“ von François Ozon erwähnt. Steht der Film in irgendeiner Verbindung zum dargestellten Terrorismus oder einer möglichen Heroisierung des Terroristen Zubieta? Außer dass Ihr Roman die Möglichkeit einer räumlichen Nähe – „[…] und stirbt schließlich allein, an einem Strand in Nordwestfrankreich, vielleicht nicht weit von einem von Zubietas Verstecken entfernt, direkt am Meer.“ (244/245) – evoziert, ist mir keine Verbindung eingefallen. – Gibt es eine?

Ozons Film kreist um die Unfähigkeit zur Empathie. Im „bewaffneten Freund“ geht es darum, dass das Politische sich im Menschlichen, an der Fähigkeit zu Verantwortung und Nähe materialisiert, dass das Versorgen noch vor der Solidarität steht.

Aber es geht an der Stelle auch um die Position, die Diedrich Diedrichsen gegenüber den Film vertreten hat. Er hat den Kinderwunsch der Hauptperson in einer Rezension als neokonservativ bezeichnet. Ich glaube dagegen, dass die antiidentitäre Linke, zu der ja auch Diedrichsen gehört (und die im Roman von Rabbee repräsentiert wird), es sich mit ihren Gewissheiten zu leicht macht. Zeugt Ozons Hauptperson nicht auch deshalb vor seinem Tod noch ein Kind, weil er die Bedeutung des Sorgens, Pflegens, füreinander da Seins erkennt und sich verzweifelt daran klammert?

„Wir leben in einer Zeit, in der die Kontrollphantasien aus George Orwells 1984 nur noch wie harmlose Relikte einer besseren Zeit erscheinen.“ (144), weiß der Ich-Erzähler Alex zu berichten. Wie beurteilen Sie selbst die aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen? – Haben diese Entwicklungen Auswirkungen auf Ihr Schreiben gehabt?

Da wir sowieso gläserne Menschen geworden sind, brauchen wir auch nichts mehr zu verbergen versuchen.

Zum Literaturkorpus meiner Dissertation gehören auch der Roman „Mihriban pfeift auf Gott“ von Hilal Sezgin sowie der Thriller „Sprengkraft“ von Horst Eckert. Beide Autoren machen auf die Islamkritik als neue Form der Ausländerfeindlichkeit aufmerksam, gerade auch wenn man auf die Rhetorik der 90er Jahre schaut. – Wie sehen Sie persönlich die Auswüchse der aktuellen Islam-Debatte?

Sarrazin und Co repräsentieren sicherlich eine neue Spielart des Rassismus. Dabei hätte ich gegen Religionskritik gar nichts. Aber darum geht es bei der Islam-Debatte nicht.

Insgesamt handelt es sich um eine ziemlich unsägliche Auseinandersetzung. Auf der einen Seite verbinden sich neokoloniale, rassistische und scheinbar aufklärerische Diskursmotive, auf der anderen werden antimodernistische, antiimperialistische und neo-religiöse miteinander verwurstet. Selbst wenn man da differenziert argumentiert, ist man schnell auf der einen oder anderen Diskursschiene.

»Nicht, worüber man schreibt, ist politisch, sondern wie man schreibt.«“ (Seite 27), heißt es einmal im Roman – Wie genau sieht ein politisches Schreiben in diesem Sinne aus?

Balestrini ist als politischer Schriftsteller so interessant, weil er für seine Inhalte auch radikale Formen gefunden hat. Im Roman fällt der Satz als Charaktierisierung Zubietas, der nicht einfach ein gleichgeschalteter Parteikader ist, sondern für die Eigenständigkeit der Form, für die Radikalität des Schreibens plädiert.

Wie die radikale, politische Form heute aussehen kann, wüsste ich nicht zu eindeutig zu definieren. Um anzudeuten, was ich meine, kann ich nur sagen, dass mich, bei allem Respekt für all diese AutorInnen, Herta Müller mehr interessiert als Günter Grass, Vargas Llosa mehr als García Márquez, Thomas Meinecke mehr als Juli Zeh. Aber ich kann das nur negativ bestimmen: Im oben genannten Sinn sind meine eigenen Bücher nicht politisch genug.

Fragen: Michael König